Теория единого поля и все

сущее –

Образ Божественного Триединства

Что же такое могло произойти с материей нашего мира, что она в одно мгновение (по свидетельству Святых отцов) стала обладать свойствами распада, разложения, растления? Церковь отвечает на этот вопрос в течении тысячелетий однозначно – поврежденность (деформация) мира грехопадением первых людей.

Прародители человечества Адам и Ева, получившие от Бога дар свободной воли, направили свои энергии в момент грехопадения против энергий небесной гармонии. Священное Писание и Священное Предание свидетельствуют, что духовное состояние человека самым непосредственным образом отражается на состоянии тварной материи, венцом которой он является. Поэтому духовное падение человека не могло не отразиться на свойствах материи, из которой он сотворен. Это только безумцы могли придумать, что материя первична по отношению к сознанию, а в действительности духовные силы определяют направленность течения всего сущего. Человек в этом случае не исключение, тем более, что до грехопадения Адам и Ева являлись в Царстве Небесном носителями как тварных, так и нетварных энергий. Изменение направленности энергий в человеке по отношению к системам энергетического взаимодействия, подобным той, что представлена на рис. 8, вызвала нарушение связей и распад. Один из возможных вариантов такого распада представлен на рисунке 9.

Существующая ныне форма деформированных частиц, а также принципы их взаимодействия и взаимосвязи, возможно, во многом определяются тем, что силовые линии частиц приняли такой вид искривления, при котором они, уклоняясь от прямого противоречия между собой, еще сохраняют (пусть даже поврежденный) образ Божества.

Образная схема на рисунке 9 отличается от предыдущей тем, что энергии ТОС поменяли свою направленность движения и вошли в противоречие с энергиями ТОО, что стало причиной деформации триединой энергетической системы. Это могло мгновенно отразиться на всей тварной системе, в которую был помещен человек. В одно мгновение физические взаимодействия деформированного грехом мира перестали удовлетворять во всей полноте условиям взаимодействия и постулатам, высказанным при рассмотрении предыдущих образных схем. Перемена направленности движения энергий ТОС могла повлечь за собой как бы искривление пространства и разбегание ТОО и ТОС. Одна из возможных схем разбегания (распада) показана на рисунке 9.

Напоминаем, что разбегание первичной системы по причинам указанным выше, в одно мгновение могло отразиться в системах всех уровней – от микро до макрокосмоса. И так как весь мир соткан из отражения одного триединого образа Божества, то положение деформированных объектов (рисунок 9, б) друг относительно друга на каждый момент времени, можно было бы считать стационарным положением (энергетическим состоянием) для всех фундаментальных частиц (в научной терминологии их принято называть элементарными частицами) нашей вселенной.

На схеме (рис. 9, б) для простоты понимания рассмотрен случай, когда энергии деформации при соприкосновении ТОО и ТОС хватило для того, чтобы обменяться с ТОД местоположением деформированных стенок окружностей, которые в данном случае уже вышли за радиус взаимодействия. Автор работы не утверждает, что образ деформации частиц тварного мира и изменение в них энергетики выглядит именно так, как изображено на рисунке 9, ибо рассматриваемые схемы необходимо воспринимать больше в духовном-мистическом смысле, чем в физико-математическом. В данной ситуации можно было бы прибегнуть к другой образности и символике, но другие известные автору варианты изображения процесса первичной деформации усложняют схему, поэтому мы их пока не будем касаться. Однако в дальнейшем будут рассмотрены и некоторые другие возможные варианты нарушения первичной гармонии, и связанные с этим нарушением изменения во взаимодействиях фундаментальных частиц.

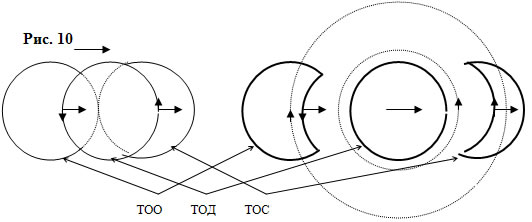

Для наглядности рассмотрим пока упрощенную схему на рисунке 10. Если представить ТОО и ТОС в виде деформированных мячей (объемных фигур), то при обусловленной выше направленности движения недеформированного «мяча» (ТОД), один «мяч» (ТОО) устраняет деформацию – как бы надувается, другой (ТОС) – как бы сдувается, образуя впадину. Но чтобы такая триединая система не входила в противоречие с нашим частным условием отсутствия центробежной скорости у ТОД, необходимо допущение, что деформированные ТОО и ТОС вращаются вокруг недеформированного ТОД с вполне определенной скоростью. При распаде такой системы ТОО и ТОС, сохраняя запас энергии, как бы продолжают двигаться (убегать) от ТОД со скоростью своего взаимодействия с ним. В свою очередь ТОД, не имея деформации (следовательно, не имея и массы), как бы убегает одновременно от всех разновидностей ТОО и ТОС , ибо «отставание» ТОД нельзя отождествлять с обычным отставанием в трехмерном пространстве. В дальнейшем эта схема будет рассмотрена как один из возможных вариантов распада нейтрона.

А если говорить о скорости движения деформированных стенок ТОО и ТОС (надувающихся и сдувающихся), то она одинакова для всех фундаментальных частиц по величине, ибо совпадает со стенками движущегося в одном «направлении» ТОД. Этим может объясняться единое (по абсолютной величине) для всех частиц значение электрического заряда. Направленность движения ТОД и соприкасающихся с ним дуг ТОО и ТОС нельзя рассматривать как направленность движения в привычном для нас трехмерном пространстве. Очевидно, в каком бы направлении нашего пространства частица ни двигалась, направленность движения стенок ее воронки остается постоянной независимо от ориентации в трехмерном пространственном измерении.

Частица, имеющая активную (открытую) воронку, имеет электрический заряд, а если в системе связей с другими частицами воронка заполнена, то заряд ее нейтрализован. В то же время разная пространственно-временная ориентация деформированной воронки и направленность движения силовых линий определяют плюс-минус заряд , спин и другие характеристики электромагнитного взаимодействия, к рассмотрению которого еще придется возвращаться при рассмотрении ядерных взаимодействий в процессе аннигиляции.

Сейчас уместно еще раз напомнить, что во многих случаях направленность движения и пространственно временную ориентацию фундаментальных частиц (тварных образов Божества), о которых говорилось выше, нельзя соотносить с движением в обычном трехмерном пространстве.

После изменения направленности движения силовых линий, деформированные ТОО и ТОС могут лишь в том случае составлять с недеформированным ТОД устойчивую связь, если их деформированные дуги будут двигаться по окружности ТОД в направлении, обратном распространению своих силовых линий (как движется тракторная гусеница по отношению к дороге), т. е. в направлении, которое показывает внешняя пунктирная окружность в правой части рисунка 10. В зависимости от того, из какой инерциональной системы мы наблюдаем этот процесс, возможны различные варианты детектирования силовых линий. Например, может казаться, что ТОД, находясь между ТОО и ТОС, вращается с огромной скоростью в направлении по внутренней пунктирной окружности (правая часть рисунка 10), или что ТОС с огромной скоростью двигается вокруг более тяжелого ТОО и т. п.

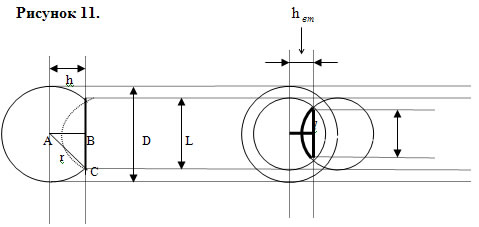

Рассматривая объемные образы фундаментальных частиц, постараемся определить степень их деформации (диаметр воронки - L) в зависимости от движения ТОД по пути от ТОО к ТОС. Для этого из рассмотренной выше схемы выделим ТОО и сделаем соответствующие обозначения (Рис. 11).

( Пока рассматриваем левую часть схемы, которая в соединении с правой частью показывает связь и различие между массой покоя частиц и их релятивистской массой, о чем подробнее будет сказано ниже)

Граница деформации L изменяется на участке пути по радиусу и принимает в пределах радиуса значения в пределах от 0 до D. Чтобы определить радиус границы деформации на определенном участке h, рассмотрим треугольник АВС.

Используя теорему Пифагора, находим величину L.

а) ![]()

![]() = r

= r![]() - h

- h![]()

![]() в) L = 2

в) L = 2![]()

Памятуя о том, что по нашим условиям D = 2r = 1 является эталоном линейных размеров, находим зависимость размеров границ деформации от величины h.

Формула 1. L = 2![]()

![]()

Несмотря на то, что мы не исходили из общей теории относительности, а исходили только из духовной философии Православия, получили аналогичную зависимость линейных размеров тел, только в теории относительности эта зависимость выражается через величину скорости по формуле:

Формула 2. L = ![]()

Чтобы было яснее, о чем идет речь, попытаемся сопоставить зависимость линейных размеров фундаментальных объектов от их скорости и степени деформации. Предположим, что нам необходимо определить уменьшение линейных размеров тел при двух значениях скорости: V![]() , V

, V![]() .

.

V![]() =

= ![]() C = 150000 km/c ; V

C = 150000 km/c ; V![]() =

= ![]() C = 270000 km/c.

C = 270000 km/c.

Подставляя вышеуказанные значения скоростей в формулу 2, получаем соответствующие значения уменьшения линейных размеров объектов:

L![]() = 0, 86 ; L

= 0, 86 ; L![]() = 0, 436 ( при исходных значениях L

= 0, 436 ( при исходных значениях L![]() = 1).

= 1).

Теперь предположим, что границы деформации ТОВ (границы воронки) в плоскости перпендикулярной h перемещаются от своих максимальных значений до нулевых (рис. 11). Для сравнения рассмотрим только два соответствующих значения:

![]() h

h![]() =

=![]() r = 0,25 ; h

r = 0,25 ; h![]() =

= ![]() r = 0, 45 .

r = 0, 45 .

Подставляя значения h![]() , h

, h![]() в формулу 1, получаем:

в формулу 1, получаем:

L![]() = 0, 86 ; L

= 0, 86 ; L![]() = 0, 436

= 0, 436![]()

Результаты абсолютно равнозначны результатам, полученным исходя из общей теории относительности!

Небольшое преобразование формулы 1 дает и абсолютно такую же зависимость массы и времени, что и теория относительности, но только не от скорости, а от степени деформации тварных образов Божества, каковыми являются фундаментальные частицы нашего тварного мира.

Формула 3. m![]() =

= ![]()

Если, используя формулу 3, найдем такое соотношение масс ТОО, ТОС, ТОД, (рис. 9), которая бы соответствовало значениям масс соответственно: протона (p), нейтрино (![]() ), электрона (е

), электрона (е![]() ), то легко можно определить значения деформации каждой частицы и максимальные значения деформации (при h=0), а также максимальные для частиц значения линейных размеров (при L = D =1), которые исходя из формул 1 и 3 не многим будут отличаться от значений этих параметров для электрона.

), то легко можно определить значения деформации каждой частицы и максимальные значения деформации (при h=0), а также максимальные для частиц значения линейных размеров (при L = D =1), которые исходя из формул 1 и 3 не многим будут отличаться от значений этих параметров для электрона.

Что же получается? Может быть мы в формулах (1,3) отразили линейные размеры и релятивистскую массу элементарных частиц через динамику их деформации, а теория относительности дает ту же самую зависимость, но от скорости? Очевидно, что формулы 1 и 3 нельзя отождествлять с формулами теории относительности, показывающими зависимость линейных размеров и массы тел, от скорости их движения, ибо в противном случае пришлось бы согласиться, что протоны в атомах имеют скорость близкую к скорости света, и дальнейший их разгон в ускорителях давал бы иные значения массы, чем полученные в экспериментах. В чем же дело? Дело в том, что формула 3 показывает так называемую «массу покоя» элементарных частиц, которая определяется отношением максимального значения границы деформации (D = 1) к размеру границы их деформации (т. е. к линейным размерам) на данном этапе времени ( m![]() =

= ![]() =

= ![]() ). А зависимость массы частиц от скорости (релятивистская масса) определяется по той же формуле, если за единицу линейных размеров взять не единый для всех эталон длины (D =1), а линейные размеры (L), т. е. диаметр первичной деформации (окружности воронки) каждой частицы, который следует считать ее линейным размером. Заменяя соответствующим образом в формуле 3 эталон длины D на L , L на l (диаметр вторичной деформации, образованный на диаметре первичной деформации L, например, в перпендикулярном пространственном направлении

). А зависимость массы частиц от скорости (релятивистская масса) определяется по той же формуле, если за единицу линейных размеров взять не единый для всех эталон длины (D =1), а линейные размеры (L), т. е. диаметр первичной деформации (окружности воронки) каждой частицы, который следует считать ее линейным размером. Заменяя соответствующим образом в формуле 3 эталон длины D на L , L на l (диаметр вторичной деформации, образованный на диаметре первичной деформации L, например, в перпендикулярном пространственном направлении ![]() - см. рис. 6, но с условием рассмотрения тварных объектов), h на h

- см. рис. 6, но с условием рассмотрения тварных объектов), h на h![]() (рис. 11), получаем формулу, которая описывает изменение массы элементарных (протон, электрон и т. д.) частиц от степени их деформации.

(рис. 11), получаем формулу, которая описывает изменение массы элементарных (протон, электрон и т. д.) частиц от степени их деформации.

Эта формула дает абсолютно такие же значения релятивистской массы элементарных частиц, как и теория относительности, но только не от скорости, а от степени их деформации.

Очевидно, что степень изменения скорости элементарных частиц и степень их деформации находятся в определенной нами зависимости. Но вникая в онтологию смысла образования массы покоя элементарных частиц в результате первичной деформации (см. рис. 11, формула 3) и в онтологию изменения их релятивистской массы в результате вторичной деформации, обнаруживаем, что вся космогония мироздания, построенная на теории относительности ошибочна. Оказывается линейные размеры, масса покоя и, как потом увидим, все виды физических взаимодействий элементарных частиц, меняют свои значения с течением времени. Новое открывается, конечно, не в этом, а в том - как меняются? Приведя формулу 3 и формулу 4 к единой системе измерения длин первичной и вторичной деформации частиц, и увязав эти формулы с некоторыми физическими величинами, получаем потрясающие поправки ко всей космогонии нашей вселенной.

Открывается новый взгляд не только на смысл «постоянных» и непостоянных физических величин, но и на возраст вселенной, в недалеком прошлом которой соответствие сил и скорости их взаимодействия могли в тысячи и миллионы раз отличаться от ныне наблюдаемых. Автор данной работы не считает себя математиком и не рискует браться за дело безошибочно вычислять все поправки, но ограничивается только изложением общих принципов теории всего сущего, основанной на церковной символике и образности. Поэтому да простят ученые-исследователи автора, если он неумело пользуется принятой в мирской науке терминологией. И все же к сказанному необходимо сделать некоторые разъяснения. Рассмотренная выше космогония, является лишь частным случаем в космогонии тварного мира. И даже более общие схемы с многонаправленным движением одной частицы в разных измерениях не следует рассматривать как всеобъемлющий образ всего сущего. Смысл всего сущего – это сочетание гармонии многообразия тварных образов Божества с нетварной природой Божества. Рассматриваемые принципы многомерности могут быть только одним из известных свойств тварного мира.

Движение частиц по «перпендикулярным» осям (рис. 6, но с условием, что рассматриваем тварные объекты) не следует понимать как их движение в обычном трехмерном пространстве, но следует помнить, что речь идет о многомерных пространственных измерениях, где частица может двигаться одновременно в разных (рис. 5, но с усл., что рас. тв. об.) направлениях, которые могут не совпадать с привычным для нас перемещением. Поэтому в подобных случаях иногда удобнее рассматривать не меры длины, а разнонаправленные меры энергии. Гипотетически диаметр первичной и диаметр образованной на ней вторичной деформации одной фундаментальной частицы могут одновременно распространяться в разных пространственно-временных направлениях по примерной схеме, изображенной на рисунке 6, при этом в нашем пространственном измерении может наблюдаться только «верхушка айсберга»

Это касается больше ядерных (сильных) и слабых взаимодействий, которые происходят тогда, когда прилагается энергия для сближения взаимодействующих частиц. В результате на деформированных дугах, могут возникать закономерные дополнительные деформации, кратные энергиям нестабильных частиц. Механизм и онтологию подобных процессов мы еще рассмотрим. Но прежде необходимо резюмировать то, что говорилось о гравитационных взаимодействиях:

1) гравитационные взаимодействия являются следствием деформации тварных образов Божества, которыми являются элементарные частицы;

2) величину массы покоя (m![]() ) фундаментальной частицы можно выразить как отношение максимального значения линейных размеров деформации, которая для всех одинакова (D =1), к линейным размерам деформации частицы (L), т. е. m

) фундаментальной частицы можно выразить как отношение максимального значения линейных размеров деформации, которая для всех одинакова (D =1), к линейным размерам деформации частицы (L), т. е. m![]() =

=![]()

Масса покоя фундаментальных частиц (вышеупомянутое отношение) не зависит от скорости движения частиц в нашем пространственном измерении и если даже имеет динамику изменения, то, возможно, мгновенную для всего мира. Выражаясь более конкретно, можно сказать, что масса покоя протона (электрона) хоть и изменяется во времени, но очень незначительно и мгновенно для всех частиц. (Чтобы понять смысл сказанного, представим комнату из множества зеркал. В комнату помещен прохудившийся мяч, который сдуваясь образует воронку. Наблюдателю заметно как форма мяча постепенно изменяется во времени, но это изменение мгновенно отражается во всех мячах, наблюдаемых в зеркалах). Все фундаментальные частицы, как выше уже говорилось, являются как бы мгновенным отражением динамики деформации образа Божества, чем по существу и являются фундаментальные тварные объекты. Если тварные образы Божества силою Божией имеют мгновенное распространение по всему мирозданию, то динамика первичной деформации всех образованных таким способом фундаментальных частиц нашего мира является стандартным состоянием этих частиц для каждого мгновения времени. Если фундаментальная частица (тварный образ Божества) не имеет в рассматриваемом измерении мгновенного распространения по всему миру, то масса покоя частицы в разных точках мироздания на каждый момент времени не будет стандартным состоянием, т. е. будет разниться.

3) релятивистская масса (m) фундаментальных частиц является следствием вторичной деформации в другом (по отношению к первичной) пространственном измерении и определяется по формуле m=![]() , где

, где ![]() - величина вторичной деформации. Вторичная деформация образуется на окружности первичной деформации, что выражается в образовании релятивистской массы, исходя из значений массы покоя частиц. Принципиальная схема образования релятивистской массы подобна схеме образования массы покоя. Только при определении массы покоя частиц исходят из максимального значения диаметра (радиуса) окружности фундаментальной частицы, а при определении релятивистской массы исходят из диаметра (радиуса) первичной деформации. Впрочем, фундаментальные частицы, которые мы наблюдаем в нашем мире, могут не иметь элементарной основы, а являться следствием предшествующих деформаций.

- величина вторичной деформации. Вторичная деформация образуется на окружности первичной деформации, что выражается в образовании релятивистской массы, исходя из значений массы покоя частиц. Принципиальная схема образования релятивистской массы подобна схеме образования массы покоя. Только при определении массы покоя частиц исходят из максимального значения диаметра (радиуса) окружности фундаментальной частицы, а при определении релятивистской массы исходят из диаметра (радиуса) первичной деформации. Впрочем, фундаментальные частицы, которые мы наблюдаем в нашем мире, могут не иметь элементарной основы, а являться следствием предшествующих деформаций.

4) каждая фундаментальная частица имеет соответствующую условную плотность энергии силовых линий на единицу размера, которая выражается отношением векторной суммы энергий частицы к ее линейным размерам.

Рассмотрим пример векторного сложения энергий для частицы, у которой релятивистской массой можно пренебречь. Образно это показано на рис. 12. Но это уже зависимость между различными взаимодействиями.

В данной схеме силовых линий (как и в последующей схеме аннигиляции протона и антипротона) не следует искать прямой зависимости с электромагнитными силовыми линиями частиц. Речь идет только об образных схемах, а устанавливать точную зависимость - это дело ученых-физиков. Поэтому введенное понятие о плотности энергии, т. е. о величине E![]() и E

и E![]() силовых линий на единицу линейных L

силовых линий на единицу линейных L![]() размеров частиц - это образный прием автора для того, чтобы показать зависимость энергии от массы и линейных размеров не на абстрактных примерах, а исходя из образных схем (рис. 12).

размеров частиц - это образный прием автора для того, чтобы показать зависимость энергии от массы и линейных размеров не на абстрактных примерах, а исходя из образных схем (рис. 12).

Формула 5. p = ![]()

![]()

Для внешнего наблюдателя в границах линейных размеров при векторном сложении энергий двух «дуг» (рис. 12), обозначенных E![]() - сплошной и E

- сплошной и E![]() - пунктирной линиями, происходит «гашение» энергии. Оставшуюся энергию можно выразить через плотность энергии (p) на единицу линейных размеров (L

- пунктирной линиями, происходит «гашение» энергии. Оставшуюся энергию можно выразить через плотность энергии (p) на единицу линейных размеров (L![]() ). В данном случае зависимость такова, что плотность энергии на единицу линейных размеров будет уменьшаться, если увеличиваются сами линейные размеры частиц, т. е. их деформация. В принципе эту схему можно соотнести с «портретом» электрона, постоянно теряющим энергию, особенно в «период» молодой вселенной, ибо сегодняшние параметры электрона, судя по соотношению его массы с массой протона, близки к тому, чтобы «дуги» как бы соприкоснулись друг с другом. Что будет тогда? Неужели энергия электрона станет равна абсолютному нулю? Исходя из духовной логики в данной ситуации наиболее вероятен вариант развития событий, о котором уже говорилось в главе 4 (условие 3). Если связь в триединой системе осуществляется по принципу, изображенному на рисунке 8, то момент наибольшей деформации должен совпасть с мгновенной переменой ориентации частиц относительно друг друга, т. е. с завершением цикла обмена энергиями между протоном и электроном. Место электрона должен занять протон, но с мизерными значениями энергии, а место протона электрон, но с огромной массой, обладающий свойствами антигравитации. В свободном состоянии, когда никакие силы активно не противодействуют движению ТОД от ТОО к ТОС в момент максимального сближения ТОД и ТОС происходит полное «сплющивание» окружности в дугу. В этот момент ТОО и ТОС мгновенно меняются местами, чтобы ТОД вновь возобновить свое движение от ТОО к ТОС, сообразно ипостасным свойствам исхождения, о которых говорилось в начале данной работы. Из этих свойств вытекает, что протон и электрон имеют одинаковое время жизни (до перемены своих параметров), поэтому современная наука ошибается, приписывая протону и электрону смерть в разное время. Свойства, о которых идет речь, совершенно меняют представления не только о возрасте, но и о жизни вселенной.

). В данном случае зависимость такова, что плотность энергии на единицу линейных размеров будет уменьшаться, если увеличиваются сами линейные размеры частиц, т. е. их деформация. В принципе эту схему можно соотнести с «портретом» электрона, постоянно теряющим энергию, особенно в «период» молодой вселенной, ибо сегодняшние параметры электрона, судя по соотношению его массы с массой протона, близки к тому, чтобы «дуги» как бы соприкоснулись друг с другом. Что будет тогда? Неужели энергия электрона станет равна абсолютному нулю? Исходя из духовной логики в данной ситуации наиболее вероятен вариант развития событий, о котором уже говорилось в главе 4 (условие 3). Если связь в триединой системе осуществляется по принципу, изображенному на рисунке 8, то момент наибольшей деформации должен совпасть с мгновенной переменой ориентации частиц относительно друг друга, т. е. с завершением цикла обмена энергиями между протоном и электроном. Место электрона должен занять протон, но с мизерными значениями энергии, а место протона электрон, но с огромной массой, обладающий свойствами антигравитации. В свободном состоянии, когда никакие силы активно не противодействуют движению ТОД от ТОО к ТОС в момент максимального сближения ТОД и ТОС происходит полное «сплющивание» окружности в дугу. В этот момент ТОО и ТОС мгновенно меняются местами, чтобы ТОД вновь возобновить свое движение от ТОО к ТОС, сообразно ипостасным свойствам исхождения, о которых говорилось в начале данной работы. Из этих свойств вытекает, что протон и электрон имеют одинаковое время жизни (до перемены своих параметров), поэтому современная наука ошибается, приписывая протону и электрону смерть в разное время. Свойства, о которых идет речь, совершенно меняют представления не только о возрасте, но и о жизни вселенной.

Из несложных физико-математических построений, основанных на вышеизложенных принципах, следует, что электрон обладает антигравитацией, и на ранних стадиях жизни вселенной энергия антигравитации (разлетание материи) электронов, которые составляли основную массу вселенной, была колоссальной.

Гравитация и антигравитация определяется направленностью деформации частиц. Эту направленность деформации можно сравнить с направленностью движения стенок деформированного мяча. Когда нога футболиста бьет по мячу, то стенки воронки имеют направленность движения к противоположенным стенкам мяча и диаметр воронки увеличивается, а когда отнимает ногу, то стенки воронки удаляются от противоположенных стенок и диаметр деформации воронки уменьшается. Формулы 3 и 4 учитывали только диаметр воронки (в нашем варианте на плоскости - рис. 11), но не учитывают направленность деформации, поэтому показывают абсолютные значения масс без учета сил гравитации и антигравитации. Следовательно, полученные на основании исследования схемы (рис. 11) результаты, требуют дополнительных разъяснений.

Значения линейных размеров, значения h (формула 1) без учета динамики увеличения и уменьшения этих показателей для электрона и протона, имеют в одно и тоже время разные величины, за исключением порога гравитационного и антигравитационного равновесия, когда гравитация протона и антигравитация электрона имели во вселенной баланс сил (рис. 13, б) при h![]() = h

= h![]() . Однако в момент своего возникновения электроны имели минимальные значения линейных размеров, а энергия разлетания (антигравитация), согласно простым расчетам, в миллиарды и более раз могла превосходить энергию гравитационного притяжения протонов (рис 13, а). А в нулевой момент времени и в нулевой точке энергия разбегания могла равняться немыслимым значениям. Возможно именно так, а не иначе можно объяснить причину « большого взрыва» при «возникновении» нашей вселенной.

. Однако в момент своего возникновения электроны имели минимальные значения линейных размеров, а энергия разлетания (антигравитация), согласно простым расчетам, в миллиарды и более раз могла превосходить энергию гравитационного притяжения протонов (рис 13, а). А в нулевой момент времени и в нулевой точке энергия разбегания могла равняться немыслимым значениям. Возможно именно так, а не иначе можно объяснить причину « большого взрыва» при «возникновении» нашей вселенной.

На рисунке 13 показан образ смены антигравитации на гравитацию в триединой системе тварного образа Божества на разных стадиях жизни вселенной.

Схема на рисунке 13, (а, б, в) показывает, как антигравитация во вселенной сменялась гравитацией в процессе «эволюции» нейтрона. Однако объекты антигравитации не следует отождествлять с объектами антиматерии, ибо это два разных понятия. Антигравитация в триединой системе связей (ТОО, ТОД, ТОС) присутствует всегда, меняется только величина значений массы покоя протона и антимассы электрона (возможно, при вторичной деформации вследствие движения в «ином измерении», протон и электрон могут иметь уже такую направленность деформации, при которой релятивистская масса может обнаруживать себя только как источник гравитации).

По другому взаимодействуют частица и античастица. Античастица, согласно нашей схеме, не должна обладать свойствами атигравитации по отношению к своему двойнику. «Близнецы» всегда являются или источниками гравитации или источниками антигравитации. Отличаются они между собой только ориентацией в пространстве, которую нельзя отождествлять с ориентацией в трехмерном пространстве.

Имея теперь представления о принципиальных образных схемах элементарных частиц, попытаемся для протона и электрона изобразить их зеркальные отражения, т. е. античастицы: антипротон (![]() ) , позитрон (

) , позитрон (![]() ) и процесс «взаимного уничтожения» - аннигиляции.

) и процесс «взаимного уничтожения» - аннигиляции.

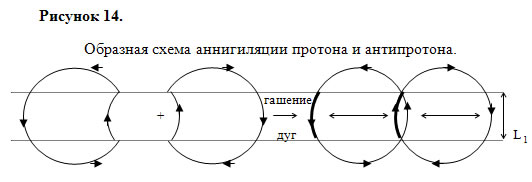

Векторное сложение силовых линий в границах линейных размеров (L), обозначенных пунктирной линией, равна нулю (см. рис. 12; рис. 14). Оставшиеся участки дуг можно изобразить как образ величины энергии двух квантов (рис. 15).

Из рисунка видно, что в результате аннигиляции масса и линейные размеры частиц исчезли, но возникли две волны, с разнонаправленными (возможно, даже и в перпендикулярной плоскости) силовыми линиями. Энергию образовавшихся квантов можно выразить через плотность энергии (p![]() ) на участке исчезнувших линейных размеров (L

) на участке исчезнувших линейных размеров (L![]() ) частиц.

) частиц.

Формула 6. p![]() =

= ![]()

Теперь, следуя тому же принципу, попытаемся изобразить схему аннигиляции электрона и позитрона (рис. 16).

На рисунке 16 наблюдаем, что величина энергий, идущая на образование квантов (участки дуг выше и ниже пунктирных линий – по аналогии с рисунком 15) в результате аннигиляции электрона и позитрона настолько мала в сравнении с энергией аннигиляции нуклонов, что ее даже на образной схеме представить трудно. Но, несмотря на то, что масштабная схема аннигиляции электрона и позитрона трудно воспроизводима, это не означает, что и энергия, выделяемая при этом трудно определяема. Эта энергия колоссальна.

Из рассмотренной принципиальной схемы видно, что не только аннигиляция электрона со своим двойником, но и даже незначительное изменение массы (линейных размеров) частицы связано с выделением или поглощением энергии.

Рассмотрев с разных сторон онтологию единой природы электромагнитных и гравитационных взаимодействий, теперь перейдем к рассмотрению слабого взаимодействия в реакциях с участием нейтрино.

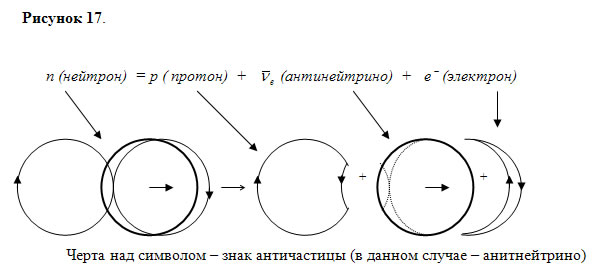

Принимая (рис. 13, в) за упрощенную схему нейтрона, и не учитывая для простоты восприятия движение ТОВ и ТОР вокруг ТОИ (рис.10), попытаемся написать несколько реакций слабых взаимодействий с участием нейтрино.

Эту схему распада нейтрона можно принять только условно, ибо из подобных схем следует, что частицы в нейтроне могут взаимопревращаться друг в друга, и даже сам нейтрон может «упаковываться» в объем протона. Впрочем, обмениваясь дугой, которая образует воронку (если говорить о плоских образах фундаментальных частиц), нейтрон с протоном тоже могут взаимопревращаться друг в друга. Более того, на дуге, образующей воронку, могут возникать вторичные деформации или своего рода резонансные воронки, которые гораздо короче линейных размеров частиц, а следовательно, массивнее их. Возможно, что этих резонансных энергий в некоторых случаях может быть вполне достаточно, чтобы разорвать связи в нейтроне.

Нейтрино тоже не обходится без фокусов. Эта частица в самом нейтроне и вне его - далеко не одно и то же. Поэтому не случайно на рис. 17 помечены пунктирными линиями дуги. На рисунке 18 показаны возможные деформации ТОИ, который в нейтроне является прообразом нейтрино. «Портрет» нейтрино в нейтроне и вне его порой даже бессмысленно изображать в схеме без учета задействованной в реакции энергии, от которой во многом зависит форма любой фундаментальной частицы. Рисунок 18 показывает далеко не все возможные варианты деформации частиц, вступающих во взаимодействие.

Для простоты будем рассматривать нейтрино в виде окружности. Но обозначив частицу как окружность, выделим в ней пунктирными линиями энергетические состояния, взаимодействовавших с нейтрино (антинейтрино), частиц – протона и электрона (антипротона и позитрона). Это как бы условная метка, позволяющая отличить нейтрино от антинейтрино в образных схемах (рис. 18, рис. 19).

Гашение частицы и античастицы нельзя рассматривать как сложение векторных величин в обычном пространственном измерении. Ориентация частицы и античастицы в трехмерном пространстве не позволяет видеть разницу между процессом их аннигиляции и процессом гашения. Эти процессы (аннигиляции, гашения) частиц, соответствующим образом ориентированных в своеобразном гиперпространстве, можно образно сравнить, наверное, с процессами резонанса и гашения обычных равновеликих волн, соответствующим образом сдвинутых по фазе.

На рис. 20 изображена та же реакция, что и на рис. 19, но в ином образном выражении. При сравнении логической взаимосвязи событий, изображенных на рис. 10 и рис. 20, становится более ясной причина быстрого распада нейтрона в свободном от атомного ядра состоянии. Вытекающее из догматов Православия свойство ТОД (беспрепятственное перемещение от ТОО к ТОС и отсутствие движения силовых линий по окружности, - см. гл. 4, условие 3), делает ясной причину отсутствия у нейтрино электромагнитного взаимодействия и способности к аннигиляции. Из анализа принципов образования линейных размеров и массы частиц (см. схему на рис. 11 и вытекающие из нее формулы) видно, что изображенный на рис. 20 вид нейтрино должен иметь массу электрона, которую невозможно обнаружить в электромагнитном поле по причинам, которые становятся понятными если рассматривать элементарные частицы как тварные образы Божества .

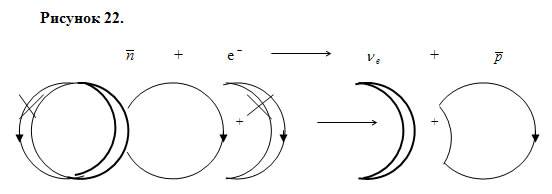

В данной реакции элементарных частиц (рис. 21) взаимодействующие антинейтрон и электрон, рождают нейтрино и антипротон.

Возможна и даже более приемлема другая логическая схема реакций, принцип которых изображен на рисунке 22, где предыдущая реакция имеет иной смысловой образ взаимодействия частиц. Однако на рисунке 21 принцип схематического изображения взаимодействий элементарных (фундаментальных) частиц более наглядно показывает варианты, по которым может пойти реакция.

Еще раз напоминаем о том, что на образных схемах мы рассматриваем не просто реакции элементарных частиц, а взаимодействие тварных образов Божества (ТОО, ТОС, ТОД), исходя из их Ипостасных свойств. А свойства тварных образов Божества являются больше предметом веры, чем предметом доказательств, поэтому не будем доказывать, почему энергия ТОД перемещается по иному принципу - не так, как взаимодействуют между собой ТОО и ТОС. На рисунке 10 уже была предпринята попытка показать образ взаимодействия триединых частиц. Но при различных вариантах обмена дугами этот образ взаимодействия частиц может существенно меняться. Автор не ставит перед собой цель рассматривать все возможные варианты взаимодействия частиц, однако считает необходимым отметить, что в «классическом варианте» отсутствие у ТОД движения энергий по окружности дает, как уже отмечалось, ответ на вопрос – почему этот вид тварных энергий, прообразующий нейтрино, не вступает в электромагнитные взаимодействия, подобные тем, что осуществляются между частицами, образованными из ТОО и ТОС (для примера сравните пояснения к рис. 8 и рис. 10).

Внимательный читатель, конечно, уже проникся главной идеей автора, основанной на канонах Православной Веры, о том, что все физические взаимодействия являются отражением (пусть даже и поврежденным) Ипостасных свойств Триединого Божества. Примечательно то, что образная схема взаимодействия частиц работает только тогда, когда она основывается на догматах Православия. Ни католические, ни тем более, протестантские догматические вероучения не годятся для определения истинной космогонии вселенной. Однако некоторые могут возразить, что и в рассматриваемой «теории всего сущего» для изображения более полного образа всеобъемлющей физической картины нашего мира нет еще, например, основательного анализа ядерных сил, ибо рассмотренную аннигиляцию античастиц можно рассматривать только как одну из разновидностей ядерных взаимодействий, связанную с электромагнитными взаимодействиями. А где же реакции с участием, например, мезонов? Но этот вопрос может задать только тот, кто еще не вник в принципы излагаемого учения. Ведь для того, чтобы выйти на образные схемы ядерных реакций с участием известных и даже еще не известных элементарных частиц, необходимо выйти на соответствующие энергии взаимодействия. А это означает, что не обойтись без введения в схемы вторичной и т. д. деформации частиц, но уже не в тех измерениях, которые определяют первичную деформацию (линейные размеры и массу покоя) частиц. Не обойтись и без введения в образные схемы дополнительных (вторичных и т. д.) «триплетов» триединой частицы. При этом ипостасные свойства этих триединых образов Божества без всяких абстрактных кварковых «странностей», «прелестей», и прочих «очарований», могут показать, как в микрокосмосе все происходит на самом деле. Автор этой работы не ставит своей целью нарисовать исчерпывающую картину физических взаимодействий и даже не утверждает, что все безукоризненно в его выводах, но пытается указать на всеобъемлющую Истину, к которой человек может приближаться только через правильное (православное) Вероучение. Даже если говорить о физико-математическом мировоззрении, то качество его становится все меньше зависимо от светской учености, но больше от духовной образованности. Именно это позволило в свое время Эйнштейну заявить: «Чем больше наука делает открытий в физическом мире, тем больше мы приходим к выводам, которые можно разрешить только верой». Следовательно, чем вернее вера, тем качественнее выводы ученых. Не случайно, что практически все самые великие ученые-физики были глубоко верующими, причем – христианами или тайными христианами (последние часто наблюдаются среди евреев), но для преодоления современного кризиса физики и для более глубокого созерцания тайн тварного мира, среди христианских вероисповеданий следует выделить наиболее глубокое христианское учение. И здесь физикам никак не обойтись без православного духовного образования, которое дается не только через Книги Священного Писания и Священного Предания, но прежде всего через Таинства Церкви. Однако православное духовное образование необходимо человеку, прежде всего не как средство, открывающее ему знания, а как единственное средство спасения от вечных мук и возвращения его в райские, небесные обители.

До диавольского искушения первых людей физический мир был гармоничен, но духовное богоотступничество человека в одно мгновение лишило людей определенных аспектов нетварных энергий, которые делали их бессмертными. И эта духовная деформация человека мгновенно отразилась на всем мире. Для того, чтобы вернуть падший мир к гармонии с Небом, а человека в бессмертие, Сын Божий облекся в смертное Тело, пострадал в этом Теле за грехи всего человечества и стал Первым из людей Бессмертным Человеком во плоти. Богочеловек, как бы устраняя последствия греха Адама, повернул энергию этого мира от распада и разложения к вечной жизни и нетлению через Свою Личность. До искупительной жертвы на Кресте двери Царства Небесного для людей были закрыты. Вторым бессмертным человеком в нетленном Теле стала Матерь Божия. Вслед за Ними с помощью Божией после кончины падшего мира войдут в Мир вечных блаженств с нетленными телами все люди, которые старались направлять свою энергию жизни через Таинства Православной Церкви к своему Создателю. Без благодати Божией (или другими словами - без нетварных энергий Божества, получаемых в Таинствах Церкви) войти в Мир вечной Любви и Гармонии Небожителей невозможно. Без Таинств Церкви невозможно даже проникнуться космогонией тварного мира, которую очень хорошо себе представляли Святые Отцы. Но метаморфоза состоит в том, что после вхождения человека в Церковь, в мистическое Тело Христово, отходит на последний план и желание рационально познавать тварное мироздание. Более того, кому позволено было (по известным одному Богу причинам) проникнуть особенно глубоко в тайны законов мироздания, тому после настоящего воцерковления не всегда хочется раскрывать их, чтобы они не могли быть обращены кем-то во зло. Границы допустимого при этом определяет Сам Господь, если человек пребывает в Церкви. А вне Церкви плодами научных знаний преимущественно распоряжаются диавольские силы, используя такие грехи людей, как гордыня, властолюбие, сребролюбие, сладострастие, прочие душевные и плотские страсти. Именно по этой причине автор этих строк не углубляется в физико-математические построения дальше того, о чем уже сказано. Существующая при этом недосказанность оправдана, ибо цель священника состоит не в том, чтобы открыть новую всеобъемлющую теорию физических взаимодействий, а в том, чтобы помочь, хотя бы некоторым из уверовавших в науку, войти в Спасительную Церковь, обратив их внимание на то, что тварные физические энергии являются производными нетварных энергий Божества, а потому несут в себе Ипостасные свойства Триединого образа Творца.

Так определил Господь: Проповедь Триединства Божества должна распространяться не только вширь – пространственно, но и в глубь – во все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и в сферу физической науки. В этом и состоит главная цель данной работы. И если кто-то из ученых в своих трудах, основанных на Православном Вероучении, изобразит более совершенный физико-математический образ Божественного Триединства не для прогресса науки, а прежде всего, для проповеди Спасительной Веры хотя бы для одного погибающего, который еще способен слышать, то такой труд будет оправдан. Ведь пути Господни неисповедимы, и для некоторых путь к Богу пролегает через осмысление законов мироздания, через светскую науку.

Однако как для всего человечества, так и для отдельного человека прикосновение к плодам познания законов всего сущего может быть опасным подобно прикосновению Адама и Евы к запретному плоду, если люди духовно не готовы ими воспользоваться. Человечество уже давно вышло из возраста младенчества и имеет за плечами тысячелетний жизненный опыт, поэтому Божественным Промыслом в светском научном мире (в отличие от прежних времен) будут, очевидно, более предосудительны и более пресекаемы попытки ученых объяснять своей философией научные знания, вытаскиваемые из контекста Божественного Триединства всего сущего. И все это должно восприниматься человечеством как предупреждение Творца о том, что современная система светского научного познания не выполняет своего главного предназначения – приводить человека к Богу. Ведь стремление к рациональному познанию Творца и Его творений не должно превращаться в самоцель и в основной смысл жизни. Более того, на определенном этапе пути к Богу знания не только теряют для человека свой прежний смысл, но даже упраздняются (1Кор. 13, 8), и на первый план выступает всеобъемлющая, восторженная любовь к Творцу, к Его творению: людям, Ангелам... и ко всему сущему.